たとえば、化学反応 A + B → C + D の、 C の収率を上げることを考えます。収率がもっとも高くなる実験条件を見つけることが目標です。

実験条件の1つである反応温度を 25℃ にして実験してみましょう。人間は精密機械ではありませんし、周りの環境も完璧に同じになることはありえないため、同じ条件で実験しても結果は少しずつ異なります。つまり、収率の値はばらつきます。そこで、何回か実験する必要があります。3回は実験することが多いですね。

さらに、別の反応温度のほうが収率は高いのでは!?ってことで、25℃だけでなく、反応温度を変えて実験したくなります。たとえば、反応温度20℃・30℃・35℃・40℃・45℃・50℃でも実験してみよう!といった具合です。7通りの反応温度がありますので、実験の回数は3×7 = 21回です。

さらに、反応温度だけでなく、反応時間や触媒の量もいろいろ変えると、収率がより高い実験条件がありそうです。反応時間・触媒の量もそれぞれ7通りあるとします。このとき、反応温度・反応時間・触媒の量について、すべての実験条件の組み合わせで実験すると、実験の回数は 3×7×7×7 = 1029回もの数になってしまいます。こんなに多く実験するのはちょっと厳しそうです。

考え方を変えます。

もちろん、収率がもっとも高くなる実験条件を見つけることが最終的な目標ですが、その前の目標として、下のモデルを求めることを目標にしてはどうでしょうか。

収率 = f(反応温度、反応時間、触媒の量)

fは化学反応モデルであり、反応温度な値・反応時間な値・触媒の量な値を入力すると、収率の値が出力される関数です。このモデルがあれば、反応温度・反応時間・触媒の量を変えたときに収率がどうなるか、実験せずに確認できます。化学反応のシミュレーションができるわけです。そして、

シミュレーションの結果、収率が最も大きい実験条件で、実際に実験しよう!

とできます。

上のfについて、たとえば線形モデルであれば、

収率 = a1×反応温度+a2×反応時間+a3×触媒の量+定数項

と仮定して、a1・a2・a3 を求めるための実験を行います。(収率, 反応温度, 反応時間, 触媒の量) のデータが、最低限3つあれば a1・a2・a3を求められますので、なんと3回だけ実験すればよいのです!

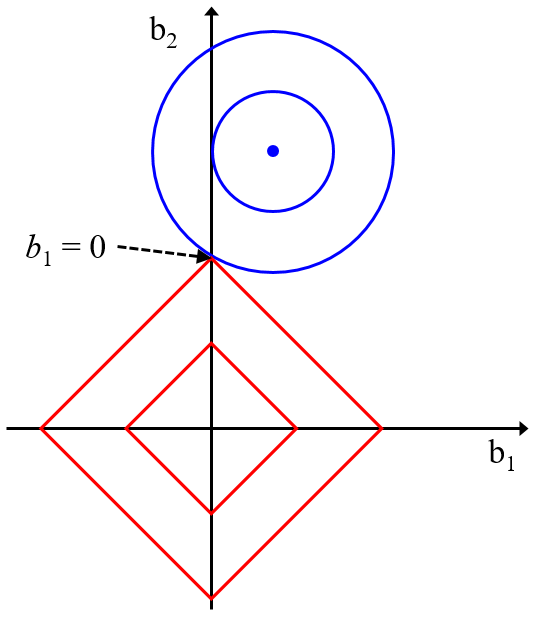

実際は、最初の方で述べたように実験結果にはばらつきがありますので、もっと実験回数を多くしてa1・a2・a3の値が安定するように求めます。どのような(反応温度, 反応時間, 触媒の量)の組で実験を行うか決めるのも実験計画法で重要です。同じような実験にならないように、そしてモデルを作るための多くの情報が少ない実験回数で得られるように、候補を決めます。

また、収率と反応温度・反応時間・触媒の量との間に非線形性があるときは、たとえばモデルに二乗項・交差項を入れて、

収率 = a1×反応温度+a2×反応時間+a3×触媒の量+a4×(反応温度)2+a5×(反応時間)2+a6×(触媒の量)2+a7×反応温度×反応時間+a8×反応時間×触媒の量+a9×反応温度×触媒の量+定数項

のようにします。

このように実験計画法により、

いくつかの実験条件での実験 → 実験結果を用いたモデル構築 → モデルを用いたシミュレーション → シミュレーションの結果がよくなる実験条件での実験

のような流れで、少ない実験で目標を達成できるようになります。

以上です。

質問・コメントがありましたら、twitter・facebook・メールなどを通して教えていただけるとうれしいです。