データ化学工学研究室 (金子研究室) では、学生の成長を最優先に考えています。

(その結果、研究成果にもつながるのは上に書いたとおりです。)

いろいろな視点で学生のことを見ていますが、

実際に成長しています。ここではその理由について考えます。

まず、学生が一番成長するのはどんなときか。それは、できなかったことが、できるようになったときです。できることをいくら繰り返しても、成長にはなりません。もちろん、できることをより効率的にできるようになることも成長です。ただ、できない → できる の経験には及びません。できない状態から、いろいろと調べたり試行錯誤したりして、できる状態になるまでのプロセスが大切です。このような経験ができる機会はあればあるほどよいです。

これを踏まえて、金子研の学生が成長する理由は次の3つです。

- 未知のことをやる機会に恵まれている

- 成長の機会が奪われない

- 遠回りしても構わない

順に説明します。

1. 未知のことをやる機会に恵まれている

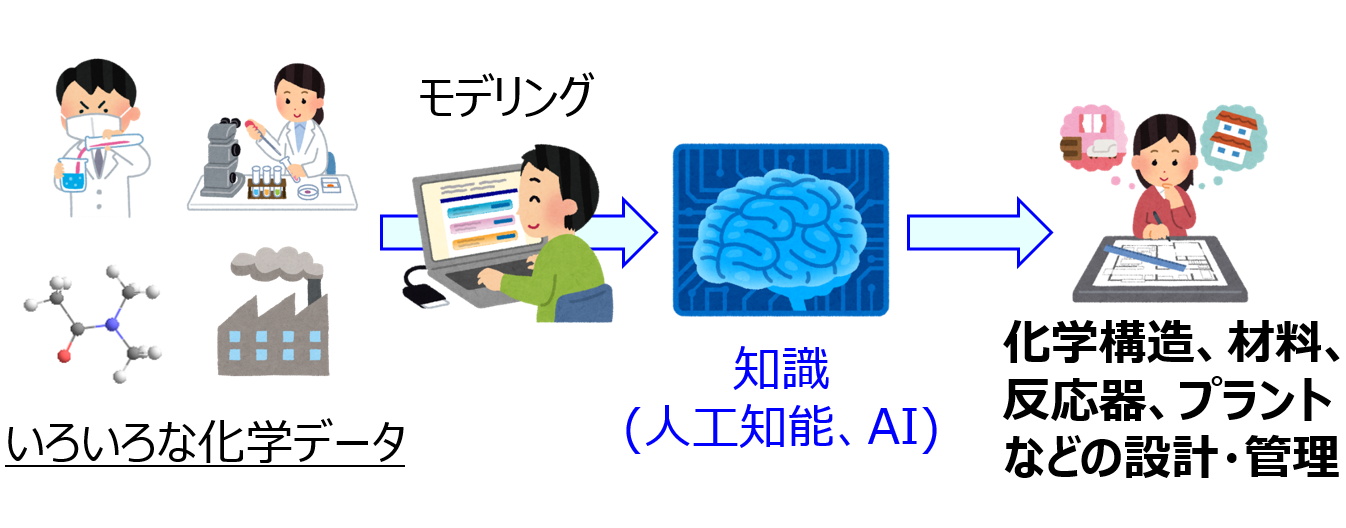

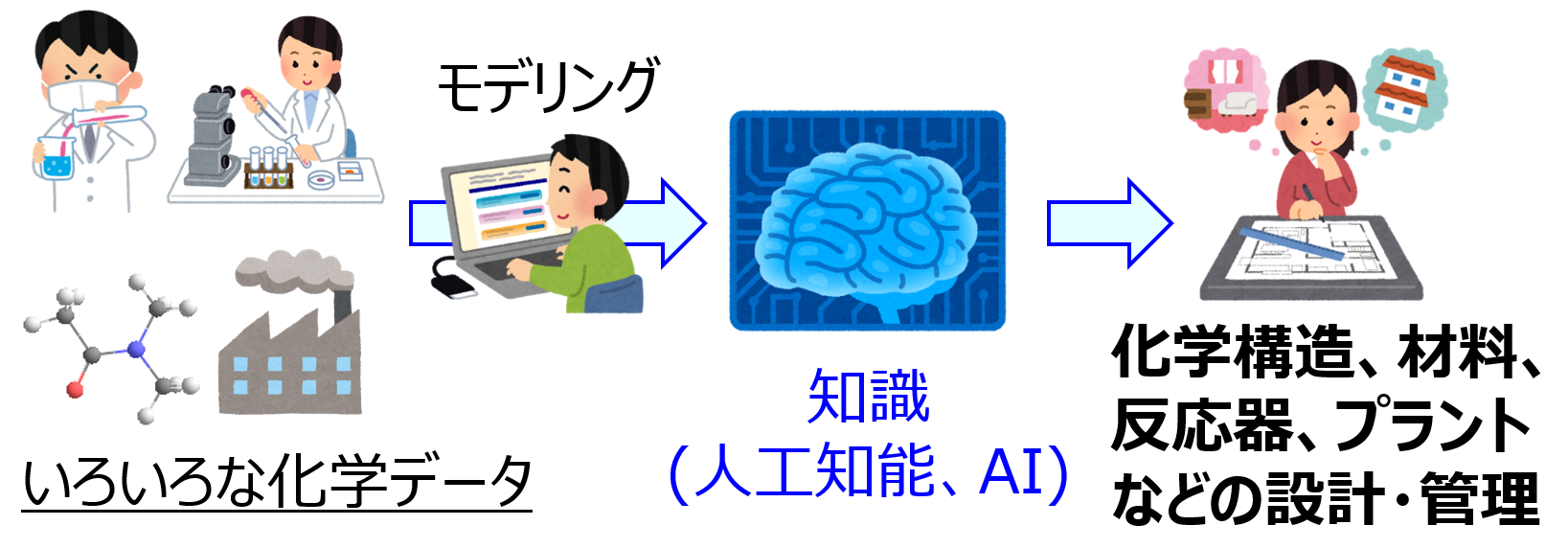

四年生で研究室配属になる学生たちには、基本的にプログラミングの経験がありません。みんな できない わけです。最初の新人研修の中で、プログラミングの課題に取り組みながら、データ解析をしながら、できる ようになっていきます。

そして研究内容も多岐にわたります。

三年生までに聞いたことのない話ばかりでしょう。未知の領域に足を踏み入れます。みんな できない わけです。一方で、三年生までのレポート課題では、講義などで聞いたことのある話があって、それの +α くらいを調べたり考えたりしてレポートにまとめれば OK です。ある程度 できる ところからスタートしています。三年生までと四年生からの違いですね。四年生のほうが圧倒的に成長する機会があります。

さらに、金子研では四年生になってはじめて使うソフトウェアやデータベースもあります。このようなところにも、できない → できる の経験をする機会があります。

2. 成長の機会が奪われない

いくら成長する機会があっても、それが誰かに奪われてしまったら成長はできません。金子研では、できない → できる の機会は学生のものです。

もちろん、ある研究テーマにおいて こちらで0 から 10 までの研究の流れを学生に教えたり、いろいろなソフトウェアのマニュアルをこちらで作ったりして、それに従って研究させることで、学生に擬似的にできたと錯覚させることはできます。それでは意味がありませんし、あくまでも錯覚ですので、たとえば就職先などで新しいテーマ・課題で仕事を任されたとき、何もできなくなってしまいます。学生の成長になっていないわけです。

目先の研究成果を考えたとき、こちらですべてお膳立てした方が、研究が早く進む可能性は高いと思います。しかし、それでは全く学生の成長になりませんし、そもそも目的は “目先の” 研究成果ではありません (もっと大きなものです)。

3. 遠回りしても構わない

こちらにも書いているのですが、

金子研では遠回りして OK です。毎週、研究の進捗状況を報告してもらうとき、もちろん学生の成長につながるアドバイスはしますが、たとえ進捗の中で研究成果がなくても、そんなときもあるよね、といった感じです。回り道する中で、学生が成長してもらえたらと思います。その中で、研究成果は後からついてきます。

このようにして金子研の学生たちは成長しているわけです。そんな学生の研究の進捗状況はオンラインサロンでも確認できます。

興味がありましたらよろしくお願いいたします。

以上です。

質問やコメントなどありましたら、twitter, facebook, メールなどでご連絡いただけるとうれしいです。