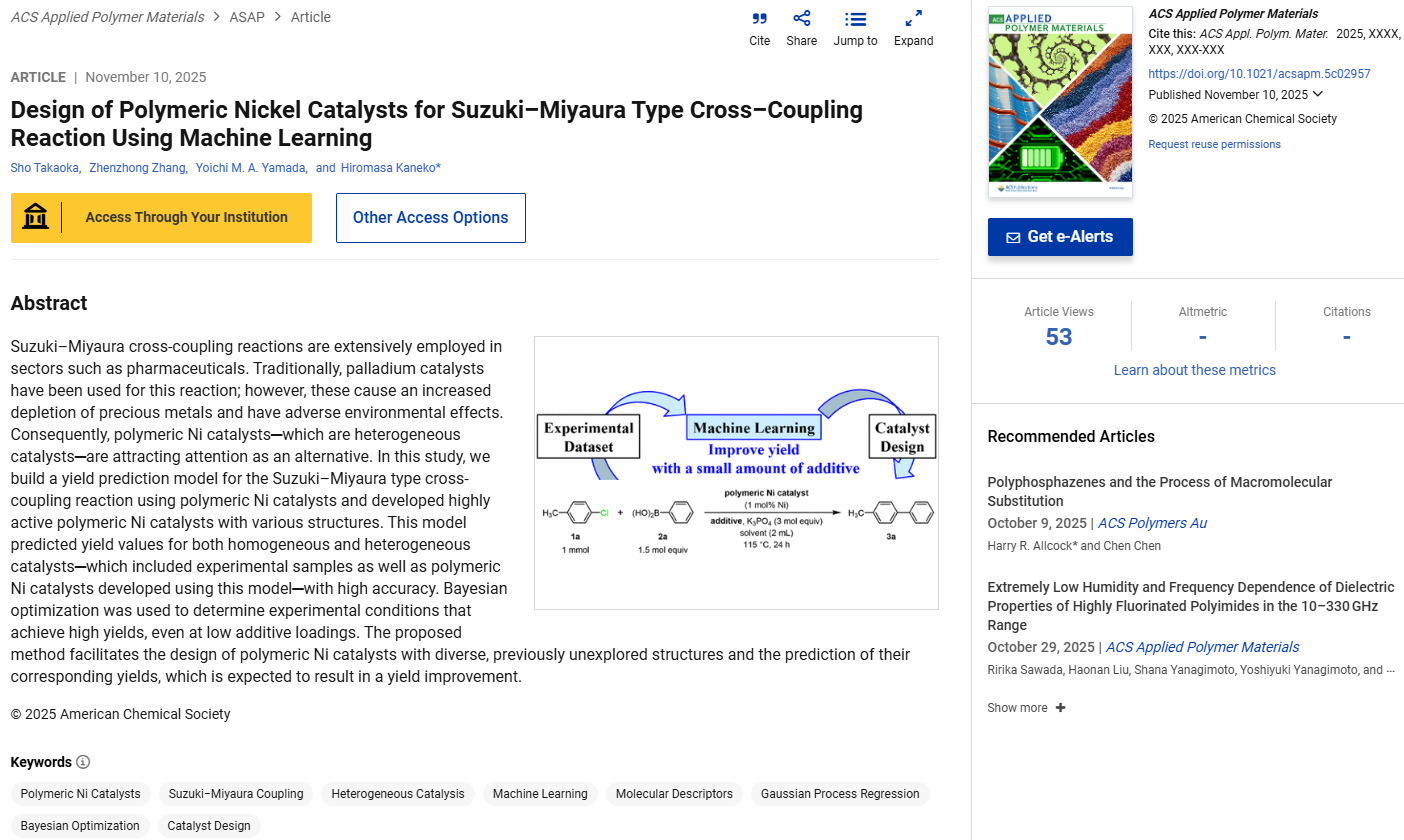

理化学研究所と金子研における共同研究の成果の論文が ACS Applied Polymer Materials に掲載されましたので、ご紹介します。タイトルは

です。これは共同研究として理化学研究所の方々と一緒に研究した成果であり、2024 年度修士卒の髙岡翔さんが取り組んだ研究の成果です。

(追記) 表紙絵に選出されました!

本研究では、製薬・材料開発で広く利用される鈴木・宮浦型クロスカップリング反応において、従来主流である Pd 触媒の代替として期待される、高活性かつ再使用可能な高分子 Ni 触媒の設計を、機械学習とベイズ最適化により効率的に行う手法を提案しています。Pd は高価かつ環境負荷が大きいため、安価で資源豊富な Ni 触媒への代替が求められていますが、Ni 触媒は一般に Pd 触媒より活性が低く、特にアリールクロリド基質に対して性能が限定的でした。また、均一系触媒では回収・再利用が困難であり、副生成物による汚染が問題となります。本研究で対象とした高分子 Ni 触媒は、ポリマー配位子と Ni 錯体から構成され、操作性・再使用性・安定性に優れることが知られています。

本研究では、均一・不均一触媒を含む 39 サンプルの実験データを用いて収率予測モデルを構築し、特に高分子触媒の構造・配位環境・反応条件を記述するために 8 種類の特徴量(分子記述子、類似度指標、ポリマー仮想構造など)を設計しました。11 種類のカーネルを用いた Gaussian Process Regression(GPR)により予測モデルを評価した結果、化学構造の類似度を用いる特徴量(Method E)が最も高い性能を示しました。これは小規模データにおいて、分子記述子を単純結合する方法よりも、化学的類似性に基づく特徴量がノイズの影響を受けにくく、本質的な傾向抽出に有効であることを示しています。

続いて、ベイズ最適化を実施し、3 回のサイクルで触媒構造・添加剤の種類・添加量などの反応条件を探索しました。初回・2 回目のサイクルでは既存触媒から条件を選択し、3 回目では設計した仮想ポリマー Ni 触媒の中から最適構造を提案しました。ベイズ最適化により、既存条件を超える収率向上は得られなかったものの、添加剤量を大幅に低減しつつも高収率を維持できる条件が特定されました。これは、添加剤が触媒毒として作用する問題に対して重要な知見です。

設計された新規ポリマー Ni 触媒のうち、特に poly(4VP-co-4tBu)-Ni(4VP:4tBu = 2:1) は窒素配位能が高く、触媒が反応溶液中で安定化され、高い収率を示しました。また、piperidine は熱安定性の高さから有効な添加剤であることが確認されました。得られた結果は、モデルによる触媒構造設計が実験的に妥当であることを示し、機械学習による触媒開発の有効性を裏付けています。

総括すると、本研究は「高分子 Ni 触媒の構造多様性 × 機械学習 × ベイズ最適化」という枠組みによって、新たな触媒候補の効率的探索と反応条件の最適化を可能としました。今後、データの更なる拡充や反応機構に基づく特徴量設計を進めることで、より汎用性の高いモデル構築と触媒開発への応用が期待されます。

興味のある方は、ぜひ論文をご覧いただければと思います。

以上です。

質問やコメントなどありましたら、X, facebook, メールなどでご連絡いただけるとうれしいです。